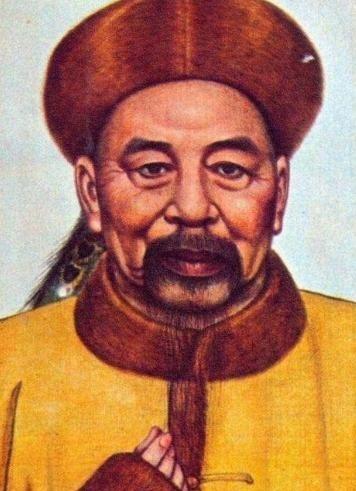

1402年,朱棣篡权夺位后,为了表示对头号功臣姚广孝的恩宠,先是派人送去10名美女,然后又送去黄金万两,但都被拒之门外。 权力巅峰时刻,一个皇帝的赏赐竟被和尚拒绝?当朱棣以十名美女和万两黄金来报答这位助他夺得天下的第一功臣时,姚广孝的反应让所有人都摸不着头脑。这个披着袈裟策划政变的神秘僧人,究竟在打什么算盘? 姚广孝生于医生世家,十四岁剃发为僧,但他出家的目的并非为了修行佛法,而是为了避免在乱世中沦为社会底层。他生自医家,却偏爱谋略;他不为生活所迫,却自幼出家;他既入空门,却热心政治。这个矛盾的身份注定了他不平凡的人生轨迹。 元末明初的动荡年代,给了姚广孝施展才华的舞台。他精通儒释道各家学说,还掌握了阴阳占卜之术。当朱元璋选拔精通儒学的僧人入朝时,博学如姚广孝者竟然落选,这让他对朱元璋政权产生了怨恨。更让他愤懑的是,好友因文字狱被杀,这彻底激发了他心中的不满情绪。 洪武十五年,马皇后驾崩,朱元璋派高僧为各藩王诵经荐福。宗泐和尚抓住这个机会,将姚广孝引荐给了燕王朱棣。两人第一次见面就相谈甚欢,姚广孝主动请求跟随朱棣到北平,从此成为庆寿寺住持,也成为朱棣最重要的谋士。 当朱棣在外征战时,姚广孝留守北平,协助世子朱高炽防守。道衍从未临战指挥过,但是朱棣攻下南京后,论功道衍为第一。靖难之役期间,每当朱棣遇到重大决策时,都是姚广孝在幕后出谋划策。当朱棣犹豫是否继续攻打济南时,姚广孝建议他绕道直攻南京,这个关键决策直接决定了战争的走向。 1402年,朱棣成功夺取皇位,论功行赏时将姚广孝列为头号功臣。朱棣深知姚广孝功劳巨大,想要好好报答他。按照惯例,皇帝会赏赐功臣金银财宝、美女宅邸。朱棣先是精心挑选了十名宫女送到庆寿寺,这些女子个个年轻貌美,足以让任何男人动心。但姚广孝连见都不见,直接让弟子将她们送了回去。 朱棣以为是礼品不够贵重,又派人送去黄金万两。这些金锭在阳光下闪闪发光,价值连城,但姚广孝仍然原封不动地退了回去。朱棣百思不得其解,只好亲自到庆寿寺询问原因。 姚广孝的回答很简单:"贫僧已经遁入空门,对身外之物不感兴趣。"但朱棣知道这不是真话,因为姚广孝根本不是真正的清心寡欲之人,否则他就不会参与如此激烈的政治斗争。那么,姚广孝拒绝赏赐的真实原因是什么呢? 姚广孝追求的并不是世人趋之若鹜的荣华富贵,而是证明自己的能力,为了不负平生所学。对他来说,帮助朱棣成功夺取皇位本身就是对自己才华的证明,这比任何物质奖励都更有价值。他已经实现了人生目标,证明了自己的价值,富贵荣华对他而言已经没有意义。 朱棣虽然不完全理解姚广孝的想法,但也不再强求,转而委以重任。姚广孝担任监修、主持重修《明太祖实录》;并与解缙等人修纂《永乐大典》,书成后得到明成祖的褒美。他把主要精力投入到文化建设中,为永乐盛世的文治方面做出了重要贡献。 但是,姚广孝在政治上的成功并没有给他带来内心的平静。在朱棣眼中他是大功臣,但在世人眼中他却是乱臣贼子。当他衣锦还乡时,至长洲拜访其姐,但姐姐避而不见;访其友王宾,王宾跑走,远远喊著:"和尚错了啊,和尚错了啊。"于是姚广孝又跑去见其姐,姐姐又骂他。广孝体会到了众叛亲离的滋味,为之惘然。 面对家人朋友的冷眼和指责,姚广孝终于明白了自己行为的道德代价。他帮助朱棣夺取天下,在政治上获得了成功,但在伦理道德层面却背负了沉重的历史包袱。从那以后,他心灰意冷,很少再过问政事,将更多时间投入到学术研究中。 永乐十六年,八十四岁的姚广孝病重,朱棣亲自到庆寿寺探望。临终前,姚广孝向朱棣提出了唯一的请求——释放被关押多年的建文帝主录僧溥洽。朱棣答应了这个要求,姚广孝感谢后不久便去世了。朱棣为他辍朝两日,以僧礼下葬,追赠荣国公。 姚广孝的一生充满了矛盾和传奇色彩。他是助朱棣成就帝业的第一功臣,也是背负历史争议的复杂人物。他拒绝朱棣的金银美女赏赐,不是因为真的看破红尘,而是因为他追求的是精神层面的成就感。这种超然的人生境界,也许正是他能够成为一代名臣的根本原因。 这个披着袈裟的政治家用行动诠释了什么叫功成身退。你觉得姚广孝拒绝赏赐是真的看淡名利,还是另有深意?欢迎在评论区分享你的看法,一起聊聊这段有趣的历史。

![笑倒科举文里都能看到肖战[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/315314233611071104.jpg?id=0)